CTとは

CT検査とはどんな検査

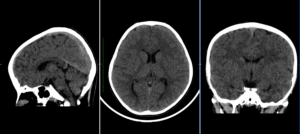

CTは、computed tomographyの略です。

CTのデータは少量の放射線を回転させながら脳や体に照射することで得られます。得られた体の三次元データを一定の方向(基本軸は体の長軸に対して垂直な方向(立った時に地面に水平な方向)の断面)に一定の厚みで切り、並べたものです。

脳では通常4-5mm程度の厚さで切っていますが、細かなデータが必要な時には0.5~1mm程度に切ることもあります。

頭部CTで見ることのできるものは、脳とその周辺の組織の構造と骨の状態です。

CTはMRIをはじめとした他の諸検査と比較して短時間で済み、比較的簡便なため、救急診療において最も大きな役割を担う検査です。極端に状態の悪い患者さんを除き、ほとんどの場合には検査は可能です。

CT検査の用途

骨(頭蓋骨)の状態の評価

特に、CTは骨を見る際には特に強みを発揮します。

頭蓋骨は、実は22個(左右対をなす骨が7個、それ以外が8個)の骨が繋がって出来ています。正常の方においては、骨と骨との繋ぎ目(縫合線と呼びます)を確認できます。また、頭蓋骨深部の複雑な骨の構造を正確に把握でいるのはCTならではのことです。

また、近年では3D技術が発達していて、データを再構成することで簡単に骨の立体構造を再現することも可能です。病変としては、最も頻繁に用いるのは頭部打撲の際の骨折線の有無です。

骨折線は、骨折の程度によりますが、骨の内板(内側面)と外板(外側面)とを貫く1本の線として認められます(線状骨折)。部位によっては縫合線との区別が難しいこともありますが、縫合線そのもの骨折に関与していることもあります(離開骨折)。その他、広い面に一定の強い圧力が掛かると陥没骨折といって、頭蓋骨が円形に骨折し、その部分の骨が凹んで、ひどいときには脳にめり込みます。

その他の顔面の骨折も同時に評価できます。殊に、眼窩や視神経周囲の骨の細かな骨折は1mm以下に薄く切った画像でないとしばしば評価が困難です。

頭蓋骨が骨折した時に、頭蓋内に空気が入り込むことがあります。CTでは、空気は非常に低吸収(真っ黒)で均一なものとして見えます。頭蓋内に空気が見える場合、気脳症と呼ばれます。気脳症があるということは、量が多ければそれ自体が問題になることもありますが、頭の中に外界のものが入った証拠であり、細菌なども入る恐れが危惧されるわけです。

さて、頭部の空気といえば口の中や鼻の穴の中にもあるのですが、鼻の奥、もっと具体的には、鼻の奥からつながっている頬の裏側や眉間の裏側には副鼻腔という空洞があります。ここには通常、空気が入っているのですけど、ここに膿がたまる病気があります。これが副鼻腔炎、通称蓄膿症です。蓄膿症になれば、CTでは副鼻腔の含気がなくなりますし、また外傷後に鼻血が出ても血液のせいで含気がなくなります。その他、粘膜の肥厚や副鼻腔の腫瘍などでも同様のことが起こります。このあたりは耳鼻咽喉科の領域なので、この程度にしておきます。

骨の話に戻りますが、頭部CTでわかる他の骨の異常として、頭蓋骨の腫瘍(骨腫瘍)があります。頭蓋骨腫瘍には比較的様々なものがありますが、基本的には良性のもののほうが頻度的には多いです。その場合には、骨肥厚(骨が厚くなる)が見られたり、場合によっては骨融解(骨が解ける)が見られたりします。一部の脳腫瘍でも、接している部分の骨を溶かしたり、骨を肥厚させるようなものもありますので、これを契機に腫瘍が見つかることもありえます。

頭蓋内出血の診断

ここまでは頭蓋骨や空気の話が中心でしたが、実は頭部CTが最大の威力を発揮するのは、頭蓋内に出血がある時です。血管から出て凝固した血液の塊を、血腫と呼びます。いわゆる脳出血(医学的には脳内血腫と呼びます)などを評価するのには、CTに勝る検査はありません。その他、くも膜下出血という病気もあります。くも膜下出血は、脳を覆っている膜である“くも膜”の下、つまりはくも膜と脳の間に出る出血なので、くも膜下出血と呼びます。くも膜の下は脳の表面に当たりますので、くも膜下出血を起こすと脳は血液に覆われて真っ赤になります。

頭部外傷でもCTは極めて重要です。頭部打撲した場合に最も注意しなければならないこと、そして後遺障害や死亡の原因となりえるのは、外傷性の頭蓋内出血です。これにはいくつかの出血のパターンがあります。頭蓋骨の表面に近いところから、硬膜外血腫、硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、挫傷性脳内血腫、脳室内出血などです。これらの名称は、頭蓋内の解剖と関わっていて、それぞれ手術適応や手術法がやや異なってきます。

脳の形態的な評価

頭部CTでは、脳の状態もある程度わかります。

「ある程度」としたのは、小さな病変を除くと大体わかるのですが、小さな病変に限るとMRIには劣るからです。頭部CTでわかる脳の病変としては、まず脳梗塞があります。但し、小さなものや、超急性期もしくは亜急性期の脳梗塞についてはわからないことがあります。また、脳腫瘍も小さなものを除くと大体わかります。しばらく酸素が脳に届かなかった状態のあとに起こる低酸素脳症などもわかりますし、脳の萎縮の程度もわかります。

脳の状態として、石灰化病変にも強みを発揮します。石灰化とは、骨の主要構成成分であるカルシウムCaが脳内などに沈着する現象をいいます。腫瘍で石灰化を伴う場合、それは組織診断を推定するうえでの有力な根拠となりえます。例えば、頭蓋咽頭腫、乏突起膠細胞腫、ガングリオグリオーマ、奇形腫などの脳腫瘍では石灰化を伴うことが比較的多いとされます。石灰沈着は1日で起こるようなことではないので、脳腫瘍の石灰化を見かけたら、その腫瘍は長い年月をかけて増大したと考えられます。脳の主な動脈の血管壁が石灰化を起こすこともありますし、血管病変としては脳動静脈奇形などでも石灰化を認めます。あまり病的意義がないものとして、松果体や脈絡叢の石灰化、淡蒼球の石灰沈着などがあります。

頭部CTは、診断目的のほかに、何らかの病変の急性期の状態把握に力を発揮します。救急で運ばれてきた患者さんの脳内の状態が悪くなっていないか、患者さんの容態が悪化した場合に脳内に新たな変化が生じていないか、などを知るうえで極めて重要な検査と言えます。

具体的には、既知の出血は増大していないか、新たな出血は出現していないか、などということです。そのため、急患が入院してきたその日などには1日で何回もCTを撮ることさえあります。脳ヘルニアという状態があります。頭蓋内の一ヶ所に非常に大きな病変が出現したために、脳が圧迫されて歪みきった状態です。これは、脳が極度に圧迫されてしまったため、脳が押しつぶされて正常の機能を果たすことができなくなった状態と考えていただければ概ね間違いありません。容態の厳しい患者さんがそのような状態にあるのかどうかについては、CT検査にてすぐにわかります。

水頭症の評価

水頭症の評価にも、CTはとても有用です。水頭症の特徴は、脳の中にある脳室と呼ばれる空洞(ここは脳脊髄液という水のような液体で満たされています)が大きく拡張することです。脳脊髄液も脳室も、誰にでも存在する脳にとって必要不可欠な組織です。脳脊髄液は主に脳室で産生され、4つの脳室や脳の周囲(脳槽)を巡って吸収されるという流れを辿りますが、脳脊髄液の流れや吸収がが阻害されると脳脊髄液が過剰となり、脳室拡大が起こります。CTでも脳室拡大を明瞭に捉えることができます。問題は、脳室拡大の評価です。純粋に脳室のみが拡大し、そのため脳実質が圧迫されるのが水頭症ですが、同じく脳室が拡大するものの脳実質が縮むことによる相対的脳室拡大が起こる脳萎縮とは異なるため、この区別は重要です。

造影剤を使用したCT検査

CT検査の際に、造影剤を使用することがあります。まず、造影時を点滴で静脈内注射してから、CT検査を行います。体の中を巡った造影剤は、脳の血管や、脳内の病変にも到達します。ただし、脳には脳血液関門(blood-brain barrier;BBB)という関所があり、脳に到達できる物質は制限されています。造影剤は正常脳の中には入っていきません。ですから、造影検査では脳血管の異常が分かるほか、脳腫瘍の診断にも有用です。造影CT検査でわかる脳の異常として、脳の腫瘍な動脈・静脈の狭窄・閉塞、脳動脈瘤、脳動静脈奇形などがあります。

このように脳の造影CT検査は頭蓋骨の状態や脳血管の状態把握にも優れているため、脳神経外科領域の手術法(アプローチ)の検討に有用で、欠かせない検査となっています。