頭蓋咽頭腫

頭蓋咽頭腫とは

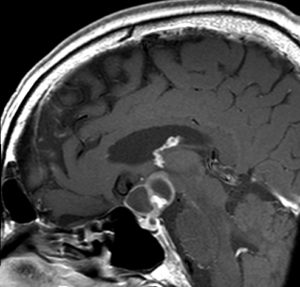

頭蓋咽頭腫は、頭蓋底にできる脳実質外腫瘍の一つです。脳下垂体の入っている“トルコ鞍”の上(トルコ鞍上部)にしかできません。

難しい話になりますが、なぜここに限定してできるのかというと、胎生期(生まれる前)に体の構成ができるころに存在する“頭蓋咽頭管”というものが消えずに残り、腫瘍化することが原因と考えられています。頭蓋咽頭腫は、頭蓋咽頭管の通り道に沿って発生します。

具体的な発生部位は、第3脳室底(視床下部灰白隆起),下垂体柄 (脳と脳下垂体を繋ぐ部分),下垂体中間葉後葉のどれかです。どこから発生するかによって腫瘍の存在部位と伸展方向が異なりますし、これは手術のアプローチにも関わることです。

良性腫瘍に含まれますが、治療は容易ではありません。

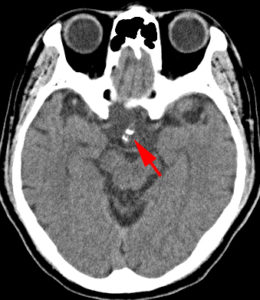

石灰化を伴う頭蓋咽頭腫(矢印)

頭蓋咽頭腫の症状

頭蓋咽頭腫には、特徴的な好発年齢というものがあります。最も多いのが中年~壮年期であり、次に多いのが15歳未満の小児です。つまり、好発年齢に2つのピークがあります。

頭蓋咽頭腫が発生する部位の周囲には脳の下垂体や視神経があるので、症状として多いのは、こうした組織の機能障害によるものです。視力が低下し、視野が狭くなります。視野障害には特徴があり、下垂体腺腫と同様に左右の外側から見えにくくなります(両耳側半盲)。子供の場合、両親の気づかない間に視力がひどく低下しているケースもあります。

脳下垂体の機能が低下し、様々なホルモンの不足による症状が出ます。元気がなくなり、疲れやすくなります。尿が異常に出て喉の渇きが強くなります(尿崩症)。小児では、成長ホルモンが少なくなり、低身長となります。

下垂体の上には、脳の視床下部という部分があるので、ここが障害を受けると電解質の濃度が狂い、体温調節が効かなくなります。

更に大きくなると、脳室を圧迫して塞ぎ、水頭症が起こるようになり、頭痛やおう吐、意識障害が出現します。

検査は?

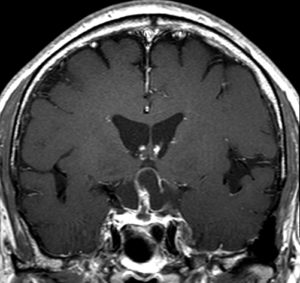

頭蓋咽頭腫でも、MRIとCTが重要です。造影剤を使った方がよくわかります。

腫瘍は嚢胞(液体の入った袋)を伴うことが多く、内部にはモーター油のような見た目の黄色調の液体が入っています。また、大抵の場合、腫瘍そのものは石灰化を伴っています。

こうした特徴をもつ腫瘍ですので、MRIやCTでは造影剤で白く増強される腫瘍の内部に大きな液体の袋を持っていること、そしてCTでは石灰化を反映して部分的に骨のように白く映る部位がある(上の図)ことなどで、診断がつきます。

下垂体ホルモン検査を含めた血液検査を行います。

眼科では、視力や視野の検査を受けます。術前に眼科で調べてもらい、また術後には再評価を行います。

脳血管撮影は、通常必要ありません。

確定診断は、手術中に採取した標本の組織診断に依ります。専門的な話になりますが、頭蓋咽頭腫には小児に多いエナメル上皮腫型と、成人にみられる乳頭型の2つが存在し、両者が混在することもあります。

治療は?

治療には、手術による摘出と、放射線治療があります。

頭蓋咽頭腫が強く疑われる場合、かなり小さな腫瘍の場合、高齢者や全身状態に問題がある方を除いて、経過観察はあまり勧められません。画像診断が難しいこともあるのですが、例えば無症状で、ラトケ嚢胞との区別がつかず、腫瘍も小さい場合などは、経過観察してもいいと思います。

頭蓋咽頭腫は良性腫瘍ではありますが、手術をしても残存すると再発しやすいと言われます(残存腫瘍を放置した場合の再発率は60%以上)。ただ、合併症を起こさずに全摘出することは難しいとも言われます。特に、全摘出したら下垂体機能低下がほぼ必発と思ってください。

小児で発症した場合、再発を防止するには手術による全摘出が最もよいと思われます。成人発症の場合もやはり全摘出するに越したことはありませんが、特に高齢者では再発の危険性よりも術後の機能障害による生活の質の低下の方が問題になるので、部分摘出でもやむを得ない場合もあります。

開頭手術

手術の方法として、最もスタンダードなのは開頭による摘出です。

若年者や、大きな腫瘍では開頭手術が最も優れています。

腫瘍へアプローチする方法としては、前額部の中央から左右の脳を分けて入る方法(前頭側頭開頭・経半球間裂アプローチ)や、左右どちらかのこめかみのあたりから入る方法(前頭側頭開頭・経シルビウス裂アプローチ)などがあります。どこから入る方法を選ぶかについては、腫瘍の左右への偏りや視力の状態などを考慮しますが、術者の好みや慣れの問題もあります。

内視鏡手術

最近は、開頭手術以外にも、下垂体腺腫の手術を応用して、鼻から下垂体へアプローチし、内視鏡的に腫瘍を取る手術(経蝶形骨洞手術)がしばしば用いられるようになっています。

特に、嚢胞成分が多く、あまり大きくなくて周囲の大事な組織と癒着していないような腫瘍や、高齢者の場合には優れた方法だと思われます。

開頭手術では、腫瘍摘出に際して視神経が妨げになり、結果として視力障害を来しやすいのですが、この方法では視神経が腫瘍の向こう側にあることが多いので、視神経に対しても優しいと言えます。

ガンマナイフ

手術のほかに、放射線治療も有効で、特にガンマナイフを照射すると、8割以上の有効率があるとされます。

手術で明らかに部分摘出に終わり、MRIでも腫瘍を確認できる場合には、術後に放射線を追加する方法もあります。放射線の分割照射の場合、30日に分けて、合計54グレイを照射するのが一般的なようです。術後残存腫瘍の抑制率は10年で85%、20年で60%という報告があります。

ガンマナイフの場合、3㎝以下のもので、視神経から3mm以上離れているものが適応として考えられます。腫瘍制御率は7~9割程度ですが、長期的には落ちる傾向にあります。

リザーバー留置術

大きな嚢胞がある腫瘍では、嚢胞の内部にチューブを挿入して、そこから定期的に液を抜くことができるようにする方法をとることもあります。また、内部に放射線物質や抗がん剤を入れたりする方法もありますが、こうした方法の効果については結論が出ていません。

手術による合併症・危険性

尿崩症: 腫瘍をほぼ全て取ってしまった場合、尿量が異常に増えてコントロールがつかなくなる状態(尿崩症)はほぼ必発です。尿崩症になると、意識のある患者さんでは喉が異常に乾きますので、水を飲んで補えばいいのですが、意識のない患者さんではそれすらできません。適切な水分補給がなされていないと、ナトリウムなどの電解質が狂ってしまい、ひどい場合には意識障害やけいれんを起こします。治療としては、抗利尿ホルモンの薬を注射・点鼻・経口摂取することにより補うことです。尿崩症は一時的なこともありますが、一生続く場合もあり、この場合は点鼻か経口摂取を一生続けなければなりません。

汎下垂体機能低下: 元気がなく、疲れやすく、意欲がなくなります。採血によりホルモン値のチェックを行い、必要に応じて副腎皮質ホルモンや甲状腺ホルモンを補充(内服)します。飲むことによりホルモン不足は解消されるのですが、殆どの人が肥満になってしまいます。腫瘍を部分摘出しても起こり得ますが、全摘出した場合には非常に高い確率で起こるものです。

視力・視野障害: 頭蓋咽頭腫では視神経と接していたり、強く圧迫しているケースが殆どですので、手術では視力や視野の障害が生じる可能性があります。術前から視力障害や視野障害がある場合、こうした症状は術後にもなかなか改善しづらく、また手術後には更に悪くなる可能性も十分にあります。

視床下部障害: 体温調節の障害、認知機能や記憶機能の障害、意識障害などが起こります。これは、腫瘍が大きくて視床下部と強く癒着している場合に、視床下部や乳頭体が傷ついて起こります。

術中・術後出血: これは、一般の開頭手術後にも生じえる危険性と言えます。特別起こりやすいわけではありませんが、注意は必要です。ただ、大きな頭蓋咽頭腫は内頚動脈と接していますので、内頚動脈を損傷するとただ事では済みません。

脳梗塞: 出血と同様で、腫瘍が内頚動脈や前交通動脈、またその枝と接している場合、こうした血管が手術中に傷ついて閉塞してしまう可能性があります。すると、脳梗塞が起こります。また、腫瘍に到達するルートにあたる脳の表面などには、大きな静脈などもあります。静脈が閉塞しても同様です。

創部感染症: 数%未満ですが、通常の開頭手術と同様に、生じえます。長い手術ほど、感染が起こる可能性が高いとされます。

てんかん・けいれん: 頭蓋咽頭腫は脳の深いところにあります。開頭手術の際に手前側の脳を触って強く痛めつけると、てんかんが起こるようになり、手足のけいれん発作を起こすようになるかもしれません。

放射線・ガンマナイフ後の問題点

放射線の効果:放射線は、どのような方法を使うのかにもよりますが、腫瘍増大抑制効果は完全ではなく、増大を抑えられない可能性があります。

視力障害: 大きめの腫瘍は必ず視神経と接しています。視神経に放射線がかかると、視力が低下します。ですので、ガンマナイフなどは視神経と接している腫瘍には向いていません。

汎下垂体機能低下: 下垂体に放射線がかかると、下垂体機能低下が生じ、ホルモン補充が必要になります。

視床下部障害・乳頭体障害: これらの部位に放射線がかかると、記憶力の低下や認知機能低下を起こす可能性があります。特に、小さい子供の場合には将来、学業などに影響が出る可能性が十分にあります。

脳梗塞: 周囲の主要な血管(内頚動脈や前大脳動脈など)に放射線がかかると、将来にだんだん細くなり、脳虚血が起こるかもしれません。

腫瘍の悪性化: 放射線治療は、稀に腫瘍の悪性化を生じることがあることが知られています。

予後は?

確実に腫瘍を全て摘出できた場合、頭蓋咽頭腫の予後は良好なものです。10年生存率で80%を超えます。一方、明らかな残存があるのに放置した場合には、再発することが非常に多いです。殊に、小児例の場合に再発が多い傾向があります。

中途半端な治療は、再発を繰り返しますし、再発後の手術は初回手術より困難なものになっていることが多いです。

一方、全摘出した場合には汎下垂体機能低下が生じて、ホルモン補充を一生続けることが必要になることもあります。

主治医の先生とは、治療を受ける前に、手術で全摘出するのか、敢えて機能を重視して一部残すのか、十分な打ち合わせをしてから治療に臨んだ方がいいと思われます。